Où se trouve la majorité de notre microbiote intestinal ?

Découvrez où réside la majorité de notre microbiote intestinal et apprenez comment ces micro-organismes essentiels influent sur votre santé. Découvrez quelles parties du système digestif abritent la majorité des microbes bénéfiques.

La majeure partie de notre microbiote intestinal se trouve dans le tractus digestif, mais toutes les parties de l’intestin ne sont pas équivalentes en termes de population microbienne. Cet article de blog explore où se loge la majeure partie du microbiote intestinal — de la bouche au côlon — et pourquoi le gros intestin abrite la majorité de ces micro‑organismes. Nous examinerons également comment l’environnement intestinal favorise la vie microbienne et comment les tests du microbiome intestinal peuvent révéler des informations clés sur la santé individuelle. Que vous exploriez la santé intestinale pour le bien‑être ou que vous enquêtiez sur des troubles digestifs chroniques, comprendre où votre microbiote prospère est essentiel pour des interventions alimentaires et de mode de vie ciblées.

Introduction

Le corps humain héberge des billions de micro‑organismes, la majorité résidant dans le tractus gastro‑intestinal. Collectivement, ces micro‑organismes constituent ce qu’on appelle le microbiote intestinal — une communauté complexe incluant bactéries, virus, champignons et autres microbes. Le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans divers aspects de la santé humaine, notamment la digestion, l’immunité, le bien‑être mental et même les fonctions métaboliques. Si l’importance du microbiote intestinal est largement reconnue, beaucoup de personnes ignorent encore où ces micro‑organismes se localisent principalement à l’intérieur du système digestif. Ces dernières années, les tests du microbiome intestinal sont devenus un outil puissant pour analyser la composition microbienne individuelle. En évaluant quels microbes sont présents et en quelles quantités, ces tests peuvent offrir des informations précieuses sur la performance digestive, les déséquilibres potentiels et les risques pour la santé. Cette compréhension approfondie aide aussi à adapter des interventions personnalisées en nutrition, en médecine et en mode de vie. Cet article a pour but de répondre à une question fondamentale : où se trouve la majeure partie de notre microbiote intestinal ? Nous explorerons les différentes sections du tractus digestif, de la bouche à l’anus, et détaillerons quelles parties abritent le plus de microbes. Vous apprendrez aussi comment l’environnement de ces régions influence la colonisation microbienne et ce que cela signifie pour votre santé. Commençons par une compréhension de base du terme « microbiote intestinal » et pourquoi connaître sa localisation est important.Comprendre le microbiote intestinal dans le contexte des tests du microbiome

Le terme « microbiote intestinal » désigne l’éventail diversifié de micro‑organismes qui vivent dans le tractus gastro‑intestinal. Cela inclut bactéries, archées, virus, protozoaires et champignons, bien que les bactéries soient de loin les plus étudiées en raison de leur impact significatif sur la santé. Le microbiote de chaque personne est unique, façonné par divers facteurs tels que la génétique, l’alimentation, l’environnement et le mode de vie. Ces microbes rendent des services essentiels à la physiologie humaine : ils aident à digérer les glucides complexes, synthétisent certaines vitamines (comme la vitamine K et certaines vitamines du groupe B), modulant le système immunitaire et protègent contre les agents pathogènes. Quand le microbiote est équilibré, ces fonctions favorisent la santé. Lorsqu’il est perturbé, phénomène appelé dysbiose, il peut contribuer à des affections telles que le syndrome de l’intestin irritable (SII), l’obésité, le diabète de type 2, des troubles de la santé mentale et même des maladies auto‑immunes. C’est là que les tests du microbiome intestinal prennent toute leur importance. Des tests de haute qualité, comme le Test du microbiome InnerBuddies, analysent un échantillon — généralement un petit échantillon de selles — pour identifier et quantifier les micro‑organismes présents. Les données résultantes permettent d’identifier des proliférations, des carences ou des déséquilibres au sein du microbiote. Elles fournissent également des indications sur l’efficacité digestive et des marqueurs d’inflammation. Savoir où certains microbes ont tendance à se coloniser aide les scientifiques et cliniciens à établir des liens entre les symptômes, les résultats des tests et la santé régionale de l’intestin. Par exemple, si des bactéries typiquement présentes dans l’intestin grêle sont surreprésentées dans un échantillon de selles, cela peut orienter vers un trouble comme la prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO). En pratique clinique, connaître la répartition du microbiote permet des interventions mieux ciblées. Des thérapies comme les probiotiques, les prébiotiques, les transplantations de microbiote fécal et les modifications diététiques peuvent être conçues de façon plus précise lorsque l’on comprend où le microbiote vit et quels défis il rencontre dans différentes parties de l’intestin. Ainsi, comprendre la distribution régionale du microbiote intestinal est essentiel pour interpréter les résultats des tests du microbiome. Cela met en lumière les zones problématiques potentielles et indique si certaines populations microbiennes prospèrent ou sont en difficulté. À mesure que le domaine progresse, les tests deviendront encore plus raffinés, soulignant l’importance de cartographier la géographie microbienne de notre intestin.Le rôle du tractus digestif dans l’hébergement du microbiote

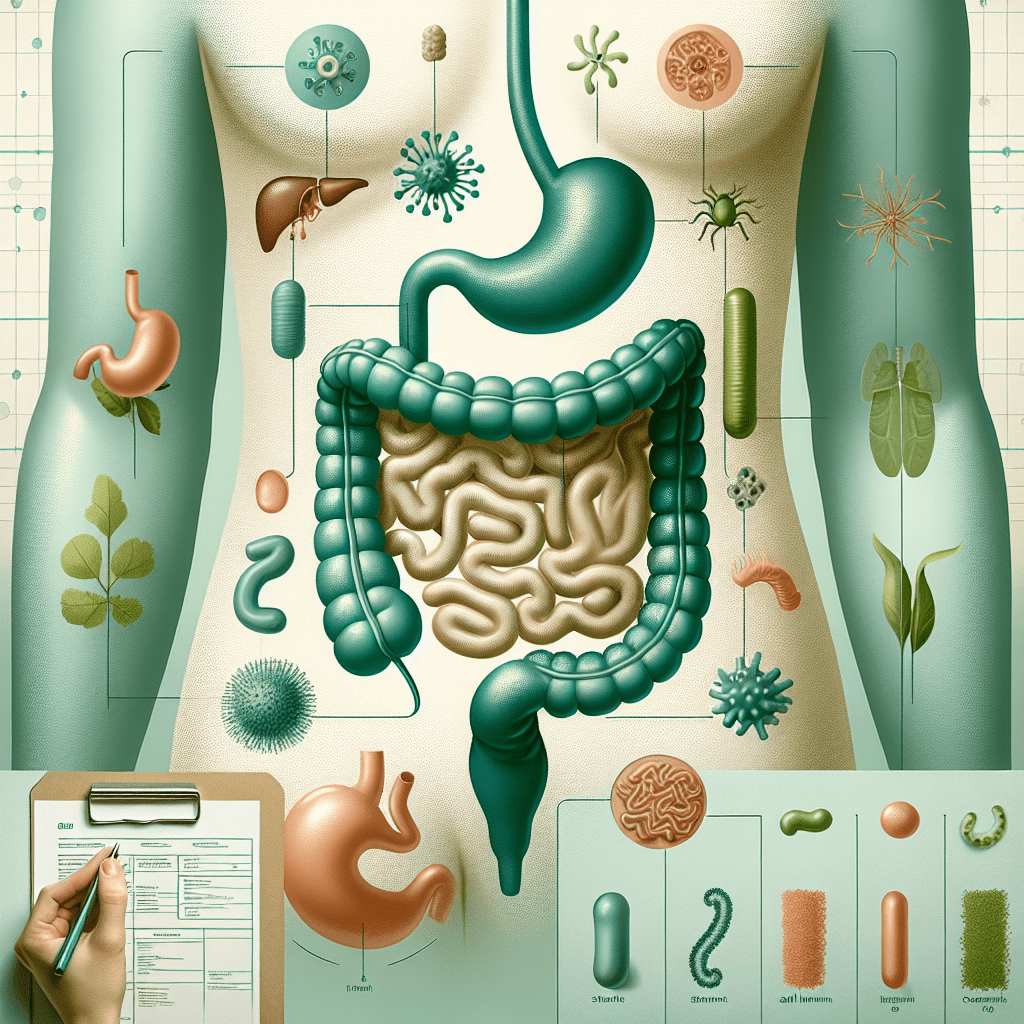

Le tractus digestif humain — ou tractus gastro‑intestinal (GI) — est le système complexe par lequel les aliments transitent, les nutriments sont absorbés et les déchets sont expulsés. Ce système d’environ 9 mètres commence par la bouche et se termine par l’anus. En chemin, il offre divers microenvironnements colonisés par différentes communautés microbiennes. Décomposons comment chaque grande section du tractus digestif contribue à l’habitation microbienne : Bouche : La cavité buccale est le premier point de contact pour les aliments et possède son propre microbiome unique. Les bactéries de la bouche aident à initier la digestion, en particulier des glucides. Les genres bactériens courants incluent Streptococcus, Actinomyces et Veillonella. La salive, les enzymes et le pH oral régulent leur croissance. Estomac : L’estomac est un environnement hostile, avec des sucs gastriques très acides (pH autour de 1,5 à 3,5). Peu de micro‑organismes peuvent survivre à cet environnement acide. Cependant, certains microbes résistants à l’acidité comme Helicobacter pylori réussissent à coloniser cette région. Malgré son hostilité, l’estomac héberge une microbiote mineure. Intestin grêle : Cette section comprend le duodénum, le jéjunum et l’iléon. Elle est principalement responsable de l’absorption des nutriments. La densité microbienne augmente progressivement du duodénum vers l’iléon. Les bactéries qui résident ici doivent faire face à la bile, aux enzymes digestives et au péristaltisme (contractions musculaires). Des microbes courants incluent Lactobacillus, Enterococcus et certaines espèces de Streptococcus. Gros intestin (côlon) : Ici se trouve le trésor du microbiote intestinal. Le côlon contient jusqu’à 1012 micro‑organismes par gramme de contenu — ce qui en fait la zone la plus densément peuplée en microbes du corps humain. Cette zone a un pH relativement neutre, est pauvre en oxygène (anaérobie), a un transit lent et est riche en glucides non digérés, ce qui la rend idéale pour la croissance microbienne. Les espèces prédominantes incluent Bacteroides, Firmicutes et Clostridium. La colonisation microbienne dans le gros intestin joue un rôle central dans la fermentation, la synthèse de vitamines essentielles et la formation d’acides gras à chaîne courte (AGCC) comme le butyrate, l’acétate et le propionate, qui sont vitaux pour la santé du côlon et la régulation de l’inflammation systémique. Il n’est donc pas surprenant que les tests du microbiome intestinal comme le Test du microbiome InnerBuddies se concentrent principalement sur les microbes du gros intestin, échantillonnés via les selles. Chaque section du tractus digestif favorise des écosystèmes microbiens uniques en raison de ses conditions chimiques et physiques spécifiques. Lors de l’analyse ou de l’échantillonnage du microbiome intestinal, connaître ces différences est critique. Par exemple, les échantillons de selles reflètent majoritairement le microbiote colique mais ne rendent pas compte des régions supérieures du tractus gastro‑intestinal sauf par des tests spécialisés. En résumé, bien que des microbes existent tout au long du système digestif, le gros intestin domine en quantité et en diversité. Cette connaissance guide à la fois le diagnostic clinique et la recherche sur les interventions microbiennes.La présence et l’importance des bactéries intestinales

Les bactéries intestinales constituent la majeure partie du microbiote et jouent un rôle vital dans le maintien du fonctionnement gastro‑intestinal et de la santé systémique. Ces micro‑organismes sont en grande partie anaérobies — nos intestins sont peu oxygénés — ce qui permet à des espèces comme Bacteroides et Clostridia de prospérer. La diversité bactérienne dans les intestins est immense. Parmi les quelque 1 000 espèces susceptibles d’habiter l’intestin, la plupart des individus portent entre 150 et 300 espèces qui leur sont propres. Les deux phylums bactériens dominants sont les Firmicutes (par ex. Clostridium, Lactobacillus) et les Bacteroidetes (par ex. Bacteroides, Prevotella). Ensemble, ils représentent plus de 90 % des bactéries du côlon. Les Proteobacteria, Actinobacteria et Verrucomicrobia constituent des pourcentages plus faibles. Ces bactéries remplissent de nombreuses fonctions critiques : - Digestion : les bactéries intestinales fermentent les fibres alimentaires et les polysaccharides en acides gras à chaîne courte (AGCC), qui alimentent les cellules du côlon et ont des effets anti‑inflammatoires. - Synthèse de vitamines : de nombreuses bactéries intestinales synthétisent des vitamines essentielles, dont la vitamine K, la biotine (B7), le folate (B9) et la B12. - Soutien immunitaire : les bactéries intestinales interagissent directement avec les cellules immunitaires via le tissu lymphoïde associé à l’intestin (GALT), aidant à éduquer le système immunitaire afin qu’il réponde de manière appropriée aux pathogènes sans sur‑réagir. - Protection : les bactéries bénéfiques occupent les ressources et l’espace, rendant la colonisation par des pathogènes plus difficile. L’équilibre et la composition des bactéries intestinales sont influencés par la génétique, l’âge, la géographie, l’alimentation (en particulier l’apport en fibres), les médicaments (notamment les antibiotiques), le stress et même le mode d’accouchement. Un régime riche en fibres végétales favorise la diversité bactérienne et la production d’AGCC, tandis que des régimes riches en graisses et en sucres peuvent promouvoir la croissance de bactéries potentiellement nocives. Les tests du microbiome intestinal, en particulier des tests comme le Test du microbiome InnerBuddies, permettent une analyse quantitative et qualitative des bactéries intestinales. En utilisant des techniques comme le séquençage de l’ARNr 16S ou la métagénomique shotgun, ces tests cartographient la présence microbienne, l’abondance et la fonction des gènes. En identifiant des bactéries surreprésentées ou manquantes, ces analyses peuvent relier des tendances microbiennes à des symptômes tels que ballonnements, diarrhée, fatigue ou états inflammatoires. En milieu clinique, comprendre la présence et les rôles des bactéries intestinales soutient l’élaboration de plans de traitement pour des troubles comme le SII, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Par exemple, une diminution de Faecalibacterium prausnitzii est étroitement associée aux maladies inflammatoires de l’intestin (MII), soulignant le rôle protecteur de cette bactérie. Avec ces connaissances, les interventions microbiomiques peuvent être adaptées : des probiotiques pour reconstituer des souches bénéfiques, des prébiotiques pour stimuler la croissance microbienne et un régime alimentaire pour encourager une diversité microbienne durable. En fin de compte, les bactéries intestinales ne sont pas de simples habitantes : ce sont des participantes dynamiques de notre santé.Répartition du microbiome le long du tractus gastro‑intestinal

Le paysage microbien du tractus gastro‑intestinal n’est pas uniforme. De la bouche au côlon, la densité, la diversité et les types de micro‑organismes varient de manière significative. Comprendre cette répartition géographique est crucial pour interpréter les données des tests du microbiome et développer des interventions de santé. Tendances de densité : Le tractus gastro‑intestinal présente un gradient de densité microbienne : - Bouche : ~108 microbes/ml de salive - Estomac et duodénum : ~101–3 UFC/ml (principalement des microbes transitaires) - Jéjunum : ~104 UFC/ml - Iléon : ~107 UFC/ml - Côlon : ~1011–12 UFC/ml Cette tendance croissante correspond à une réduction de l’acidité et des niveaux d’oxygène et à une augmentation de la disponibilité des nutriments, créant ainsi un environnement propice aux colonisateurs anaérobies. Diversité microbienne : Alors que l’estomac et l’intestin grêle comptent moins d’espèces en raison de la bile, des enzymes et du transit rapide, ils ne sont pas dépourvus de microbiote. Certains genres importants de l’intestin grêle incluent Lactobacillus et Streptococcus. En revanche, le gros intestin soutient une riche diversité de plus de 1 000 espèces, y compris Bacteroides, Roseburia, Ruminococcus et Eubacterium. Espèces dominantes selon les régions : - Cavité buccale : Streptococcus, Fusobacterium, Veillonella - Estomac : Helicobacter pylori - Intestin grêle : Lactobacillus, Enterococcus - Gros intestin : Bacteroides, Firmicutes (Clostridium, Faecalibacterium) Ces microbes dominants créent des écosystèmes de niche le long du tractus. Les variations dans la structure des communautés microbiennes s’expliquent par les différences régionales de pH, de types de nutriments, de présence immunitaire et de motilité intestinale. Comprendre ces niches est essentiel pour interpréter les résultats des tests fécaux du microbiome comme ceux d’InnerBuddies. Puisque les selles reflètent principalement le microbiote colique, les populations du haut du tractus gastro‑intestin peuvent ne pas être aussi bien représentées — information importante dans des maladies comme la SIBO ou les ulcères gastriques. En cartographiant la distribution des microbes tout au long du tractus, les chercheurs et cliniciens obtiennent des indications sur les interventions (souches probiotiques, enzymes digestives, fibres alimentaires) les plus bénéfiques pour soutenir la santé microbienne de régions intestinales spécifiques. Suite dans la prochaine publication...

Mots-clés :